di VALENTINA DI CESARE

Edi Giunta è scrittrice, docente e critica letteraria. Dopo aver studiato Lingue e Letterature Straniere all’Università di Catania, si trasferisce negli Stati Uniti, all’Università di Miami, dove consegue Master e Dottorato di Ricerca. Si sposta dunque a New York per poi diventare docente di inglese alla New Jersey City University; è stata co-fondatrice, nel 1998, del Collettivo delle donne italoamericane, ed è inoltre docente di memoir e scrittura creativa. Edi Giunta è una instancabile studiosa, entusiasta e attiva, che porta avanti autenticamente l’idea della conoscenza attraverso una prospettiva di condivisione, di incontro, di scambio e di collaborazione.

Sei scrittrice, docente, critica letteraria, attivista femminista e sei giunta in America appena dopo la laurea. Perché proprio l’America? Avevi idea di quel che sarebbe stato il tuo percorso? Tenevi in conto di tornare in Italia oppure hai sempre saputo che saresti rimasta a vivere negli Stati Uniti?

Non ero tra quelli che voleva andare assolutamente in America. Volevo vivere all’estero, questo si. Da quando ero bambina desideravo vivere in un altro paese. L’America Latina e’ stata la mia prima America. Mio nonno aveva vissuto in Argentina negli anni venti e il fratello si era trasferito in quel paese negli anni cinquanta. I racconti di mio nonno sono stati i primi racconti di viaggio che mi hanno fatto immaginare la vita in un altro paese, un’altra lingua. Attraverso i suoi racconti, in cui sparpagliava parole spagnole e si soffermava a sottolineare le differenze fra la pronuncia argentina e la castigliana, il nonno con cui ero cresciuta svelava una versione di sé che io non avevo mai conosciuto, che potevo solo intravedere attraverso quei racconti ibridi, come se in un’altra lingua, in un’altra cultura, in un’altra parte del mondo esistesse una versione diversa del sé in attesa di emergere.

Mi sono laureata alla fine del 1983. Negli anni ottanta, erano in tanti quella della mia generazione che se ne erano andati o volevano andarsene—i cosiddetti cervelli in fuga, laureati pieni di aspirazioni e delusioni. Sarei andata volentieri in altri paesi– America Latina, Africa, anche altri paesi europei. Avevo vinto una borsa di studio per studiare cinema in Ungheria quell’anno che invece sono partita per gli Stati Uniti. Il Perù era un’altra meta che consideravo. Ho ancora un vecchio libro Einaudi sulla storia del Perù e il manuale di lingua ungherese.

L’interesse nella possibilità di andare negli Stati Uniti è nato dopo un convegno sugli studi italo americani organizzato nell’ottobre del 1983 dalla mia professoressa, Maria Vittoria D’Amico, all’Università di Catania. Già da anni ero appassionata della musica e letteratura americana, ma per me gli Stati Uniti esistevano come idea, mito, sogno culturale più che realtà geografica. Erano in un certo qual senso inaccessibili. Poi a quel convegno, in cui facevo parte di un gruppetto di studenti universitari che stava aiutando Maria Vittoria con l’organizzazione, ho incontrato diversi studiosi e scrittori statunitensi: Jerre Mangione, Daniel Aaron, Rudy Vecoli, Peter Bondanella, Harry Geduld, John Paul Russo. Alcuni di loro, soprattutto Harry Geduld dell’Indiana University e John Paul Russo dell’University of Miami, mi hanno incoraggiato a studiare in un’università americana. Dieci mesi dopo ero a Miami nel programma di Master in letteratura inglese e americana. Pensavo sarei rimasta sei mesi, un anno al massimo. Ma dopo il Master ho continuato– altri quattro anni per conseguire il Ph.D. Mi sono sposata, ho avuto una bambina, il primo posto di docente universitaria a Union College, mia sorella Claudia si è trasferita negli Stati Uniti per continuare a studiare legge, ho divorziato, una seconda docenza alla New Jersey City University, mi sono risposata, ho avuto un bambino, ho comprato casa, ho preso la doppia cittadinanza, ho pubblicato libri, sviluppato amicizie profonde—dopo quasi 37 anni (in agosto) sono ancora qui e c”è una seconda generazione, i miei figli e i miei nipoti, i figli di mia sorella. De facto, la mia famiglia d’origine è stata scissa dall’emigrazione. Eppure non posso dire che ci sia stato un momento esatto in cui ho preso la decisione di rimanere. Ma dopo ogni rientro in Italia, mi portavo qualcosa in più: libri, diari, foto, oggetti personali. Non riportavo niente in Italia. Quasi senza accorgermene, stavo mettendo su casa in America–letteralmente ma anche simbolicamente, ogni foto, ogni libro, ogni oggetto portato dall’Italia un mattone della casa dell’emigrazione. A un certo punto mi sono resa conto che me ne ero andata dall’Italia permanentemente, o semi-permanentemente, perché l’emigrazione è un viaggio che non finisce mai, un oscillare perenne tra paesi, linguaggi, culture, passato e futuro. Il presente è sempre proteso verso l’ansia della partenza e il desiderio del ritorno, che col passare degli anni acquisiscono una dimensione esistenziale. Non ti fermi mai, avanti e indietro col cuore e con la mente. Ho scritto di questo andirivieni, del pendolo dell’emigrazione, nella mia scrittura di memoir e nella mia critica letteraria sulle autrici italoamericane.

Se esistono ancora uno o più stereotipi dell’italo americano, ne esistono, per par condicio, anche delle italoamericane? Quanto negli anni è cambiato e quanto invece persiste ed è duro a morire?

Gli stereotipi sono parte di un sistema che ostracizza e sopprime una conoscenza dell’identità di un gruppo che abbia una dimensione storica e variegata. Gli stereotipi sono duri a morire perché sono comodi, non richiedono di riflettere, mettere in discussione, investigare le radici storiche di atteggiamenti, idee e comportamenti. Mantengono lo status quo. Gli stereotipi delle donne italoamericane esistono ancora come del resto per le donne di altri gruppi che fanno parte dell’ampio quadro culturale degli Stati Uniti, ma sono sfatati giornalmente a tutti i livelli, sia politici che culturali.

A me interessa l’aspetto performativo e ironico, anche autoironico dello stereotipo, come nel cinema di una delle mie registe preferite, Nancy Savoca o negli scritti di tante autrici—Louise DeSalvo, Joanna Clapps Herman, Annie Lanzillotto, Marianne Leone, Maria Laurino, e tante altre.

Nel 1998 sei stata la co-fondatrice del Collettivo delle donne italoamericane, un’esperienza innovativa alla quale hai dato vita con entusiasmo e che ha offerto, a te e alle altre donne coinvolte, pubblicazioni importanti nonché molti momenti di confronto e di dibattito. Puoi raccontarci gli episodi o gli aspetti più salienti di questa esperienza? Cosa ti ha spinta a realizzarla e quante resistenze o entusiasmi hai incontrato su questo percorso?

Il Collettivo delle donne italo americane è nato da un’esigenza mia e di altre donne di uno spazio femminista in cui esplorare la nostra identità tra due (o anche più) culture, un desiderio di condividere, di sostenerci, di creare qualcosa come donne accomunate da un rapporto critico ma anche di amore profondo per la nostra cultura d’origine, la cultura italiana, seppur trasformata dall’emigrazione. L’emigrazione ti stravolge, trasforma l’emigrata e le generazioni successive.

Chi siamo e come possiamo definire una dimensione femminile/femminista italoamericana che includa strati di esperienze storiche e culturali, conflitti, lealtà, tradimenti?–ci chiedevamo. Il primo meeting, del tutto informale, risalga ad una riunione a casa mia a Jersey City nel 1997. Ricordo che era inverno. Ho cucinato un pentolone di minestra di fagioli. Noi donne adulte, parlavamo di come coltivare un femminismo italoamericano. Eravamo sedute a tavola nella sala da pranzo con la credenza con l’argenteria e i bicchieri di cristallo e le porcellane pregiate, regali di nozze che mi ero portata dall’Italia insieme ai miei libri e i dischi dei gruppi femministi degli anni settanta: uno scenario contraddittorio ma perfetto. C’era Nancy Caronia, con cui nel 2015 avrei curare un libro su Louise DeSalvo. Nancy ha scritto di questa serata nel saggio introduttivo per la sua antologia autopubblicata The girlSpeak Journals. Mentre noi parlavamo delle nostre difficoltà a trovare spazi di espressione, di creatività autonoma ed autentica, mia figlia Emily, che aveva otto anni, giocava con l’amichetta coetanea, Sophia, figlia della poetessa Rosette Capotorto, anche lei parte del gruppo. La poetessa Phyllis Capello, che era con noi, aveva dato alle bambine delle poesie scritte da bambini nei suoi corsi di poesia. Eravamo tutte assorte in queste domande che ci assillavano—come condurre liberamente una vita creativa?—quando le due bambine, tutte allegre e spensierate, si sono avvicinate e ci hanno detto che volevano leggere le poesie che avevano appena scritto. Ammutolite e piene di ammirazione, le abbiamo ascoltate mentre ci leggevano ad alta voce quei versi tutti loro. E’ stato un momento particolare, questo contrasto generazionale: le nostre difficoltà ad affermare la nostra identità di donne creative e la facilità con cui le bambine—le nostre figlie–potevano esprimersi, senza remore o timori. Mi è rimasto molto impresso questo momento perché cattura l’importanza dei rapporti intergenerazionali. Il nostro confrontarci da donne adulte con quelle tematiche liberava le nostre figlie. La nuova generazione a loro volta ci offriva un esempio d’azione creativa priva del retaggio della paura, dubbi, esitazioni, dello schiacciante silenzio culturale che è anche causato dalla mancanza di un pubblico che ascolti.

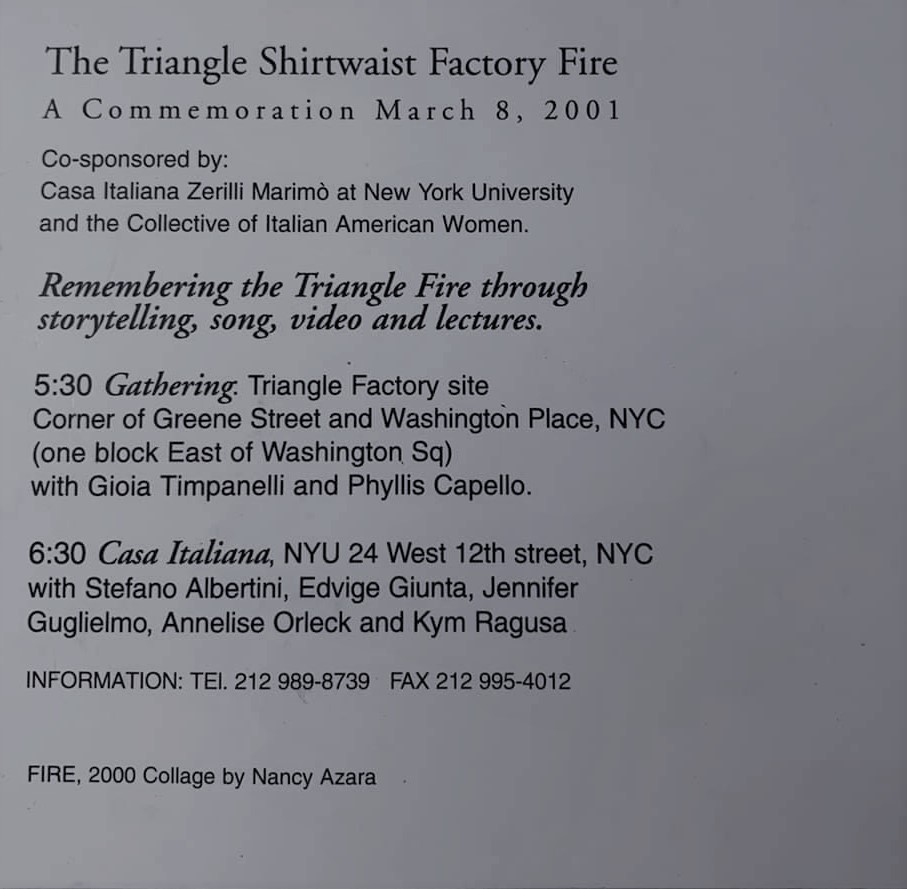

Nel 1998, insieme alla psicologa Elizabeth Messina, ho fondato ufficialmente The Collective of Italian American Women (CIAW), uno spazio per dare presenza e voce alla nostra comunità di donne: studiose, scrittrici, artiste, registe. Attraverso il Collettivo, abbiamo organizzato tantissimi eventi, compresa una serie di dibattiti sul tema dell’emigrazione al COMITES e, nel 2000, un simposio dedicato alle donne italiane ed italoamericane a Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University, il cui direttore, Stefano Albertini, è stato un nostro grande amico e sostenitore. Maria Rosa Cutrufelli è stata una delle ospiti d’onore in questo primissimo dialogo tra le donne italoamericane e italiane. Questa nostra conversazione di oggi fa parte di questa storia di dialoghi, scambi, connessioni che procede troppo a rilento.

In seguito ci sono state differenze ideologiche all’interno del Collettivo—io ed altre volevamo un gruppo che rispecchiasse pratiche femministe mentre Elizabeth voleva creare uno spazio istituzionalizzato e necessariamente gerarchico con una leadership indiscussa. Di conseguenza c’è stata una scissione: un gruppo di cui io facevo parte ha preso un altro nome, Malia: A Collective of Italian American Women. Avevamo un lunga lista di nomi, ma la parola ‘Malia” mi era venuta in mente da un po’ di tempo. Era una parola italiano connessa al passato, incluso il femminismo italiano—tremate ternate le streghe son tornate. Tra le donne che si sono riunite alla stessa tavola da pranzo, questa volta nella mia casa di Teaneck, c’erano Jennifer Guglielmo, Kym Ragusa, Rosette Capotorto, Joanna Clapps Herman, Phyllis Capello, Annie Lanzillotto, ed altre. Il gruppo che continuava a chiamarsi The Collective of Italian American Women non credo sia durato molto dopo la scissione, non a livello pubblico perlomeno.

Il festival del cinema delle donne italoamericane intitolato Malafemmina e curato da Kym Ragusa, la ventesima commemorazione dell’incendio della fabbrica del Triangle, e tanti altri eventi, a Casa Italiana Zerilli Marimò, ma anche in librerie e centri culturali, ci hanno dato visibilità ed anche senso di comunità. Un’altra cosa molto bella erano le riunioni mensili nelle varie case dove condividevamo cibo e storie, dove il personale, il letterario e il politico si intrecciavano. Per me che venivo dall’esperienza dei gruppi di autocoscienza a Catania alla fine degli anni settanta, questa parte della nostra pratica femminista è stata molto significativa.

Oggi come oggi, Malia è un gruppo su Facebook e non ci sono attività organizzate in maniera ufficiale dal Collettivo. Ma i legami esistono ancora, più forti che mai: amicizie ultradecennali, e tantissimi progetti che abbiamo fatto e continuiamo a fare in collaborazione, sia privatamente (per esempio, in gruppi di scrittura) che in maniera pubblica attraverso eventi, partecipazione in convegni, pubblicazioni.

Con il Collettivo, hai anche riportato alla luce episodi del passato in grado di far luce sulle condizioni di precarietà lavorativa di gran parte degli immigrati italiani dello scorso secolo, come ad esempio l’incendio del Triangle Shirtwaist. Perché questi episodi sono scomparsi dalla memoria? Anche per la comunità italoamericana il proprio passato migratorio è un tabù?

Organizzare la novantesima commemorazione dell’incendio della Triangle Shirtwaist Factory del 25 marzo 1911 in cui 146 morirono (la maggior parte donne e ragazze ebree ed italiane), è stato un momento molto importante della storia del Collettivo. Il fatto che siano state le donne italoamericane ad organizzare quella che credo sia stata la prima commemorazione pubblica italoamericana dell’incendio è significativo. In effetti l’incendio non era stato dimenticato completamente dagli italoamericani ma rimaneva prevalentemente contenuto nell’ambito familiare delle vittime, non faceva parte di una vasta coscienza storica e culturale italoamericana. La Triangle Fire Memorial Association, un gruppo oggi molto attivo fondato da discendenti di Catherine, Lucia e Rosaria Maltese, madre e figlie morte nell’incendio (la quattordicenne Rosaria era la più piccola)—e in maniera specifica il Senatore Seraphin Maltese e il fratello Vincent, nipoti di Catherine— è emerso dal Triangle Fire Survival Group fondato nel 1955. Questo lavoro della memoria è un lavoro lento, paziente, testardo, devoto, e comunitario. Il Collettivo ha affermato, attraverso la novantesima commemorazione, che come donne italo americane dovevamo essere in prima linea a parlare di questa storia—una storia prevalentemente di donne–in spazi pubblici sempre più ampli e in contesti non solo puramente commemorativi ma in relazione ad altri contesti contemporanei e globali. A me personalmente interessa molto come si ricorda Triangle negli spazi che connettono Italia e America, il significato dell’event in contesti che non siano solo ebrei o italiani, e anche come le nuove generazioni si rapportano con questa storia.

Dopo quell’evento commemorativo all’Asch Building a New York nel 2001, quando abbiamo chiamato i nomi di ognuna dell 146 vittime, e dopo che il Collettivo ha smesso di organizzare eventi, non ci c siamo fermante. Nel 2012 Jennifer Guglielmo ha pubblicato il suo libro Living the Revolution: Italian Women’s Resistance and Radicalism in New York City, 1880-1945. Nel 2014 ho accompagnato Laura Boldrini quando ha voluto visitare il sito dell’incendio, la prima figura politica italiana che lo abbia fatto in maniera ufficiale. Durante i preparativi per il centesimo anniversario, Annie Lanzillotto ha avuto una magnifica idea: creare 146 camicette, attaccate a canne di bamboo, ognuna con il nome di una persona morta nell’incendio. L’immagine di queste camicie che si muovono nel vento come aquiloni durante ogni commemorazione è indimenticabile. La Remember the Triangle Fire Coalition, di cui Mary Anne Trasciatti (che ha fatto parte del Collettivo dall’inizio) è presidente, ha lavorato senza tregua per la creazione del Triangle Fire Memorial, un monumento commemorativo che sarà inaugurato nel 2022 al sito dell’incendio. E nel 2022, Talking to the Girls: Intimate and Political Essays on the Triangle Fire, la raccolta di saggi che ho curato con Mary Anne Trasciatti, sarà pubblicata da New Village Press. Il mio viaggio personale del Triangle è iniziato in Sicilia, quando diciassettenne appresi per la prima volta dell’incendio e nei parlai in un programma femminista che trasmettevo da Radio Gela (allora non sapevo che tante delle vittime erano italiane, e ben 24 siciliane), è continuato con gli incontri del Collettivo, quella commemorazione nel 2001, questo libro e tante iniziative in cui sono coinvolta, come il corso che insegno sull’incendio alla New Jersey City University, il primo negli Stati Uniti che focalizza in maniera esclusiva su questo argomento. Il 25 marzo di quest’anno, centodecimo anniversario dell’incendio, i-italy ha pubblicato l’intervista che ho fatto alla cantante siciliana Francesca Incudine la cui canzone “No name” è ispirata all’incendio. Lo stesso giorno, alla New Jersey City University ho presentato un incontro di giovani donne di vari background culturali che hanno discusso l’impatto dell’incendio sulle loro vite e progetti creativi, di ricerca e di attivismo. I tasselli sono così tanti ed insieme compongono un pezzo del quadro che racconta la storia del femminismo italoamericano portato avanti da un gruppo di donne da un quarto di secolo.

Quanto delle istanze sociali e del lavoro culturale delle donne latinoamericane è rimasto ancora inespresso, secondo te? Credi che l’esperienza marginale delle donne, nei processi migratori del passato, riguardi anche altre comunità minoritarie negli Usa? Ti è capitato in tal senso di riscontrare similitudini con l’esperienza italiana?

Senza dubbio. E’ la storia degli Stati Uniti, passata e presente. I dialoghi tra le donne italo americane sono vitali, ma altrettanto vitale è riconoscere che, come donne italoamericane, dobbiamo studiare, valorizzare, creare spazi per le voci e le esperienze di altri gruppi e comunità marginalizzate, e questo include la letteratura di scrittori post-coloniali italiani, un campo di cui si occupa Caterina Romeo, oggi docente all’Università di Roma La Sapienza, il cui viaggio di studiosa é iniziato con le scrittrici italoamericane quando era studentessa di dottorato e ho avuto il piacere di far parte del suo comitato di dissertazione. Ho appreso tanto da lei e i suoi studi sulla letteratura Italiana post-coloniale. Una componente essenziale del mio lavoro di studiosa ed insegnante, e donna, sono le collaborazioni e le amicizie intergenerazionali e transculturali. Talking to the Girls è basato sulla premessa che bisogna attraversare confini storici, geografici, culturali. L’ultimo capitolo del libro è un’intervista con la famosa attivista del Bangladesh Kalpona Akter.

Spesso, quando uno studioso/a o un ricercatore/trice si occupa di indagare la storia e la complessità di una comunità minoritaria è guardato con sospetto: alcuni pensano che voglia elevare, innalzare quel gruppo etnico sugli altri, come per mostrarne una unicità particolare…

E’ inevitabile essere criticati e accusati. All’inizio della mia carriera, sono stata criticata perché ho deciso di scrivere su autrici del tutto sconosciute come quelle italoamericane invece di James Joyce, su cui avevo scritto la dissertazione. Sono stata criticata perché ho scritto quasi esclusivamente di donne. Sono stata criticata da colleghi (uomini) da entrambe le sponde dell’oceano per avere introdotto l’elemento autobiografico nel mio libro Writing with an Accent. In passato queste critiche mi turbavano, ma dopo trent;anni dedicati all questione femminile italoamericano sono orgogliosa della coerenza interna del mio lavoro, anche se devo precisare che l’orgoglio etnico per se non mi ha mai interessato e certo non è mai stata mia intenzione mandare avanti un progetto di superiorità culturale. Una delle scrittrici che mi ha ispirato all’inizio e continua ad ispirarmi è la grande poetessa Maria Mazziotti Gillan, il cui primo libro si intitola Where I Come From. Quel libro mi ha aiutato a creare una mappa per il mio lavoro critico e creativo. Da dove vengo, da dove veniamo? I miei studi sulle sulle storie delle donne italoamericane mi hanno aiutato a capire da dove vengo e che direzione prendere per creare anche una mia scrittura di memoir che sia veramente autentica.

Quali sono i rapporti che le donne italoamericane hanno con la loro lingua di origine? Hanno preferito e preferiscono esprimersi in inglese anche quando parlano/ narrano del loro sentirsi/non sentirsi legate all’Italia? Quali sono invece i rapporti con le loro origini? Sono sempre pacificati a un certo punto o restano incagliati.

Le scrittrici italoamericane scrivono in inglese. Sono (siamo) dopotutto scrittrici americane. E’ impossibile parlare delle donne italoamericane come un’entità uniforme. Ci sono differenze diasporiche collegate a generazione, regione di provenienza, cause dell’emigrazione, condizioni sociali ed economiche, rapporti mantenuti ed interrotti con l’Italia, inclusa continuità linguistica attraverso le generazioni o l’apprendimento dell’italiano attraverso gli studi. Credo che l’atteggiamento verso l’italiano, e il dialetto, sia spesso un misto di desiderio e rimpianto. Un cosa che si aveva e si è persa ma si desidera. Ho creato un gruppo sulla diaspora siciliana su Facebook che ho chiamato “llammicu,” che è anche il titolo di un mio breve memoir di prossima pubblicazione. Llammicu (anche allammicu) è una parola di origine araba che significa desiderio forte, sofferto. E la lingua—che sia l’italiano o il dialetto—viene sentita come desiderio sofferto da molte di queste autrici. La scrittura diventa a volte una maniera per appagare questo desiderio, o perlomeno esprimerlo, come fa Joanna Clapps Herman intitolando il suo ultimo libro di memoir Quando sono italiana/When I am Italiana, un titolo che si autotraduce, un altro andirivieni linguistico. Essere tradotte in italiano è un’esperienza di ricongiungimento con la lingua madre perduta, anche per chi come me non l’ha perduta completamente. Io scrivo quasi esclusivamente in inglese. Quando devo scrivere in italiano, in genere scrivo in inglese e poi traduco. Ma preferisco che altri traducano, anche se in quel caso entro in uno stato di ansia quasi vertiginoso, e mi tranquillizzo solo se chi mi traduce mi conosce bene o ha un’esperienza intima del vivere nella diaspora. La traduzione può essere vissuta come ricongiungimento ma anche come tradimento. Mia sorella Claudia, che vive da dal 1992 negli Stati Uniti, è spesso la prima persona a cui chiedo soccorso linguistico quando mi sento persa nella foresta della traduzione. Caterina Romeo, e’ stata la prima a tradurmi e ha tradotto il mio Dire l’indicibile o la mia vecchia amica d’universita di Catania, Daniela Spampinato, o anche la poetessa italiana Alessandra Bava, che ha fatto delle bellissime traduzioni alcune mie brevi storeille—e adesso fa parte di un mio gruppo di scrittura. Ho un caro amico, il poeta Peter Covino, che è emigrato negli Stati Uniti da bambino. Lui ha una grande sensibilità linguistica, sia con l’italiano che il dialetto (lui ha tradotto le poesie di Dario Bellezza). Quando parliamo, cambiamo registro linguistico quattro, cinque volte nella stessa conversazione, e a volte mescoliamo, a secondo del soggetto e dello stato d’animo. “Questo te lo posso dire solo in italiano,” dice lui. “Te lo dico in inglese,” dico io–un perdersi e ritrovarsi attraverso parole, sintassi, accenti. A volte siamo italiani, a volte americani, proprio come nel libro di Joanna Herman.

Il tuo lavoro di ricerca sulla compagine femminile della comunità italiana in America è in qualche modo legato al lavoro che maggiormente ora occupa il tuo tempo ovvero quello di docente di scrittura memorialistica?

Senz’altro. Dai miei studi sulle scrittrici italoamericane e dalla mia identificazione come scrittrice italoamericana è nata la mia passione per il memoir. I concetti di emergenza, recupero del passato, senso di appartenenza contraddittoria a molteplici gruppi, riconoscimento attraverso una qualche forma di pubblicazione, la creazione di un movimento e una tradizione letterararia—tutti concetti chiave dei miei primissimi studi sulle autrici italoamericane e il motivo per cui ho dedicato tanta energia alla pubblicazione di antologie italoamericane—sono anche concetti chiave nel memoir. Ho usato e adattato quei concetti insegnando memoir alla New Jersey City University—e in altri contesti (anche in Italia!)—con uno scopo preciso: creare spazi in cui si possa raccontare se stessi e gli altri, in cui è possibile, attraverso una narrazione riflessiva, mantenere un andirivieni tra ieri e oggi, ricreare il passato, soprattutto il passato dimenticato o messo a tacere.

(L’immagine di copertina è di Massimo Carulli)

mi fa tanto piacere che edvige abbia trovato un equilibrio nella ricerca del se esistenziale .il pendolo fra i due mondi sono altalenanti solo se non si riesce ancora a maturare una dimensione armonica fra il prima ed il dopo l’america.la conquista di edi passa proprio da questo limite di demarcazione che non e’ piu’tale..tanto si fondono ed armonizzano le varie tappe della scoperta del se’ profondo.:quello che ti fa stare bene e ti fa sentire a casa.. anche lontanissima da quella di origine..Perche casa non e’ solo un luogo ..ma e’ cio che ti fa stare bene nell’equilibrio che crei intorno ed in cui ti trovi a tuo agio,amata ed apprezzataTuo papa avrebbe apprezzato..e se ne sarebbe fatto una ragione anche della distanza.ci vedeva lungo..lo ammiravo molto.. lui,mi ha dato fiducia quando ero destabilizzata dopo la dipartita prematura di mia mamma.e mi ha spronato a dare il meglio di me. e cosi e’ per te.Ad maiora semper,Edi,Edvige,come scelse di chiamarti tuo papa’.