di MICHELA VALMORI

Se state leggendo queste righe è perché avete letto il mio libro tutto d’un fiato. Dunque siete arrivati in fondo alla storia della mia famiglia, avete condiviso la sofferenza di Rosa Valmori e questo mi riempie il cuore. Ciò che avete letto nelle pagine di Rosa non è frutto d’immaginazione, tutt’altro.

È la storia di dei miei antenati, Antonio e Maria Rosa, e di come, il 18 aprile del 1907, hanno coraggiosamente lasciato l’Italia, più precisamente Collina di Forlì per cercar fortuna in America. I primi anni della loro vita in Romagna non erano stati facili: seppur così giovani, i due ragazzi avevano dovuto affrontare lutti, tragedie e povertà, con la triste consapevolezza che li avrebbe attesi un destino ineluttabile senza possibilità di miglioramento. Rosa, dal canto suo, aveva capito che sarebbe stata destinata a un’esistenza di rassegnata sottomissione e subalternità alle regole del patriarcato, proprio com’era capitato a sua madre. Ecco perché, come tanti migranti prima e ancor di più dopo di loro, Antonio e Rosa decisero di tentare la sorte verso il Nuovo Mondo, con la speranza che la Provvidenza ricompensasse il loro coraggio. Nulla fin qui sembrerebbe rendere la loro vicenda diversa rispetto agli altri racconti di migranti di italoamericani.

E, se ad una prima impressione, la loro avventura non prometteva nulla di tanto speciale, tale da dover essere raccontato, è stato solo quando mi sono lasciata sprofondare nel marasma della vita di Rosa e ne ho potuto catturare le dolorose sensazioni che la mia mente è stata inondata da un unico pensiero incalzante: la sua storia doveva essere raccontata ed era mio destino farlo.

Tutto ha avuto inizio circa un secolo prima che io nascessi.

Era il 31 marzo 1874, quando, nella minuta frazione di Collina, in Romagna, una giovane donna di umilissime origini ha dato alla luce il suo bambino. Era il frutto di una passione proibita, l’errore di un amore impossibile, concepito con un uomo molto più anziano di lei, sposato e con figli propri da mantenere. La sua gravidanza non avrebbe fatto altro che gettare l’onta della vergogna sulla famiglia e dunque doveva essere tenuta nascosta. Fu per questo che la giovane venne mandata a trascorrere i nove mesi della gravidanza presso una zia che viveva nella vicina Meldola. Dopo che una balia la aiutò a partorire il piccolo Antonio, la giovane poté fare ritorno a Collina dove fu accompagnata alla “Ruota degli Esposti”, per lasciare il suo bambino. La giovane Maria non riusciva a darsi pace e tutti i giorni gli faceva visita, lo allattava premurosamente al seno, piangeva insieme a lui lacrime di dolore quando lo doveva lasciare. In cuor suo nutriva un’unica speranza: che nessuno volesse adottare quelle future mani per lavorare i campi aridi.

Il suo dolore materno e la sua storia sono rimasti silenti fino a qualche anno fa.

AL TEMPO D’OGGI

La leggenda di Rosa e Antonio Valmori, che avevano cercato fortuna in America all’inizio del 1900, è sempre stata presente nei racconti della mia famiglia. Sin da bambina, nelle occasioni in cui mi ammalavo, mia mamma si sedeva nel letto accanto a me e mi leggeva la stessa storia del libro Cuore, Dagli Appennini alle Ande. Poi, un po’ come fanno tutte le mamme, mi ripeteva lo stesso discorso di sempre, con le parole di sempre: mi parlava di Rosa e del fratello, due Valmori, “proprio come te” – mi diceva – e del loro viaggio in nave verso l’America, per cercar fortuna. Ma di loro si sapeva solo quando erano partiti, che la nave si chiamava Bulgaria e che né Rosa né Antonio avevano fatto ritorno in Italia, dove invece era tornata la moglie di lui, con prole. La consapevolezza che la mia famiglia condivideva un passato migrante ha senza dubbio alimentato la mia passione per la diaspora italoamericana e condizionato i miei studi al punto da spingermi a dedicarvi la mia intera carriera universitaria.

Il legame così stringente con questa realtà l’ho sempre avvertito, anche se ne ignoravo l’entità …

Nel 2015, mia nonna paterna, moglie del figlio del fratello di Antonio Valmori si ammalò. Senza che io lo sapessi, la malattia di mia nonna, oltre a strapparmi una persona a me molto cara, stava allontanandomi dall’unica depositaria di un patrimonio familiare di cui ignoravo la portata: mia nonna era il mio più intimo collegamento a quel mondo italoamericano che già da anni avevo reso il mio campo di studio e lavoro.

In quegli ultimi mesi, una signora di origine ucraina, immigrata in Italia in cerca di una vita migliore, stava aiutando mia nonna nello svolgimento delle sue attività quotidiane, la sosteneva e le faceva compagnia; il suo nome era Milla e stava studiando la lingua italiana per ottenere un visto che le consentisse di rimanere in Italia in modo più stabile e di godere di quei diritti che spesso vengono negati agli immigrati. Il suo ceppo linguistico di provenienza non le stava certamente rendendo il compito facile e così, per dare rinforzo alle sue due lezioni settimanali presso il CPA della mia città, mi sono offerta di aiutarla con la mia lingua. Tutti i giorni andavo a far visita a mia nonna e mentre ero lì mi sedevo con Milla per studiare i verbi irregolari della grammatica italiana. Nei saltuari momenti di pausa, traducevo la mia curiosità sulla sua esperienza di immigrata in un fiume di domande. Mi piaceva molto ascoltarla mentre raccontava di come fosse stato faticoso lasciare suo figlio e mentre mi diceva delle sue prime difficoltà in un paese straniero, dei momenti in cui si era fatta prendere dallo sconforto perché si era sentita discriminata. Io le parlavo dell’esperienza migratoria degli italiani in America nel secolo scorso, delle sofferenze, degli impedimenti sociali che gli uomini, e ancor di più, le donne italiane immigrate in America, dovettero affrontare. Tutte le sere, quando tornavo a casa, mi sentivo tesoriera di un bagaglio più ricco, tante erano le similitudini tra Milla e le donne migranti italiane sulle quali da anni stavo conducendo ricerca, e tanto erano interessanti le nostre riflessioni sull’inesistenza di una memoria storica. Ma ancora non potevo sapere che, da lì a poco, avrei vissuto il momento più epifanico della mia vita.

La storia di Milla, i suoi dolori inespressi e lo strappo identitario di cui ha reso me e mia nonna partecipi, hanno aperto il flusso delle memorie della nonna. In meno che non si dica, i suoi ricordi si sono trasformati in parole intrise di lacrime e risate, di sofferenza e perseveranza, di speranza e delusioni, e io non sarei mai più stata la stessa. Le angosce di Milla avevano indotto mia nonna a decidere che fosse giunta l’ora di rivelare tutti quei non detti di quel mondo segretato che la mia famiglia aveva cercato di mettere a tacere. Tutto iniziò quando la nonna, stesa a letto quasi immobile ma mentalmente lucida, pronunciò poche ma potenti parole. “Nemmeno l’America era la terra dei sogni”, disse mentre mi ascoltava parlare di Lampedusa. Quella frase bisbigliata con voce flebile ma decisa ha turbato tutto d’un tratto i miei pensieri. Cosa poteva sapere mia nonna della “mia America”? Quell’America che io da anni avevo reso “il mio tutto”?

Me lo chiedevo perché non sapevo che mia nonna conoscesse tante cose più di me e in modo molto più intimo. Anche se all’epoca ero già stata negli Stati Uniti tante volte e avevo avuto l’opportunità di incontrare e conversare con professori universitari impegnati nell’insegnamento della cultura e letteratura italoamericana, non mi era ancora stata offerta la possibilità di cogliere il trait d’union che mi legava così poderosamente ed intimamente a quell’universo culturale. In punto di morte mia nonna stava ricostruendo le memorie che le erano state consegnate da Maria, sua suocera, madre di Antonio, Rosa e Attilio (il nonno di mio padre) e me le stava generosamente donando come ultimo regalo, così come tendi la mano in segno di ultimo saluto ad una persona a cui vuoi bene.

“Non è stato facile per Antonio e ancor meno per Rosa” continuò. “Rosa ha avuto tempi difficili; pensava di cogliere la libertà ma ha dovuto fare i conti con una buona dose di guai. Se ne era andata per cercare una vita diversa da quella di Maria. Eppure, non le è stato facile sentirsi libera.” Mi ha raccontato delle lettere scritte da Rosa a Maria, mi ha mostrato quelle che le erano state consegnate e mi ha guidato nella loro lettura: non avrei mai immaginato di provare sulla mia pelle un’epifania ancor più straordinaria di quella che James Joyce aveva fatto vivere ad Eveline. Né avrei mai creduto che nella mia famiglia si annoverasse una vera eroina, femminista e sfortunata, come la Judith di Virginia Woolf.

In un giorno molto piovoso del gennaio 2016, mi sono presentata a casa di mia nonna con un diario tutto da riempire e mia nonna mi ha rivelato i particolari più intimi della vita di Rosa, mi ha raccontato della violenza subita, della sua disperazione, e del successivo tentativo di suicidio. I suoi racconti così lenti, in un italiano un po’ rotto e mescolato a qualche parola in dialetto, hanno spesso ridotto in lacrime sia me che Milla. Era come se mia nonna mi stesse donando l’anima di Rosa, depositandola nelle mie mani. È stata una sensazione che non potrò dimenticare, tali sono state la potenza e la spiritualità di quegli istanti in cui un profondo legame ultraterreno si stava tessendo tra noi, tre, donne.

La sua storia, così tragica eppure accompagnata da tanta forza personale mi è apparsa sin da subito straordinaria. Rosa era stata tanto coraggiosa quanto sfortunata, ma neppure al cospetto delle tante avversità aveva ceduto ai timori e, rimboccandosi le maniche, aveva continuato a lottare per sé stessa, per la sua libertà e per avere una vita diversa da quella della madre, in Italia. Questo suo attivismo incondizionato, all’interno di una complicata comunità come quella migrante italoamericana d’inizio secolo, è la caratteristica che ha reso lei e la sua storia speciali e diverse dalle altre. Nelle sue scelte ho intercettato una lezione utile che, a mio avviso, necessitava di essere divulgata anche e soprattutto nella società del ventunesimo secolo, una società a tratti ancora patriarcale, ove si è reso tristemente necessario coniare un termine per indicare i molti episodi violenti contro le donne, sfocianti in uccisione. La vita di Rosa doveva essere raccontata anche a tutte le future donne della famiglia Valmori che, in eventuali momenti di fragilità esistenziale, potrebbero chiedersi quale sia un modello di vita al quale aspirare. Esse dovranno orgogliosamente sapere che l’esempio che stanno cercando ha abitato i nostri spazi e portato il nostro nome.

******

Nei giorni a seguire, tra le parole sempre più deboli di mia nonna ho trovato risposte alle mie molte domande e ho appuntato tutto meticolosamente nel mio diario. Chiudendo gli occhi provavo a fantasticare sulla scena che Rosa ed Antonio dovevano aver trovato, una volta giunti a Battery Park. Riguardavo le mie foto scattate a New York durante le tante visite precedenti e mi soffermavo per ore sull’unica foto di Rosa fatta in età adulta, spedita con una lettera alla famiglia in Italia; tra me e me, cercavo di immaginare le loro vite, i colori che animavano le loro giornate, gli odori che riempivano la loro cucina.

Attraverso le lettere e la rotondità di una calligrafia incerta e stentata, ho avuto il privilegio di conoscere Rosa e di diventarne la confidente, di condividere la maestosità del suo anelito all’indipendenza fino a provare dolore fisico mentre leggevo quello che aveva scritto alla madre sulla sua violenza. Come ribadito anche da Emanuele Trevi, in Due Vite, ancora una volta la scrittura (quella di Rosa) è riuscita nell’intento di svincolare le emozioni dalle coordinate del tempo e relegarle all’eternità. La fluidità dell’identità migrante di genere mi ha contagiata a tal punto che mi sono sentita come Rosa, solo in un altro tempo e in un altro spazio. Sono divenuta depositaria di un patrimonio culturale e familiare di valore inestimabile e non mi è servito tempo per comprendere di doverlo mettere nero su bianco, per donargli vita eterna. Le lettere erano state segretamente conservate in una cassapanca, assieme al corredo che Rosa non ha mai potuto utilizzare; a queste ho aggiunto il frutto di ricerche approfondite condotte negli archivi digitalizzati di Ellis Island, infine ho dato spessore alle parole di mia nonna, senza dubbio la fonte più genuina, preziosa e ricca di informazioni di cui disponevo. I pensieri hanno preso forma liberamente, le parole hanno iniziato a sgorgare senza che potessi intervenire e spesso lacrime caldissime le accompagnavano. È stato il momento più creativo della mia esistenza, poiché sentivo che stavo soffiando vita sui ricordi indeboliti di mia nonna ormai morente e contestualmente stavo rendendo eterna la storia e i segreti troppo a lungo taciuti di Rosa Valmori, la giovane migrante italoamericana.

Poche settimane dopo, mia nonna è spirata. Con lei, anche il libro di Rosa si è arenato al capitolo otto. Non mi sentivo pronta, e forse non lo ero, a raccontare la parte più truce della sua vita a Little Italy. Necessitavo di metabolizzare il lutto familiare e non avevo energie da inoculare in un progetto che, anche se non-fiction, vive di creazione e immaginazione. L’anno seguente, il 2017, è stato un anno importante in quanto sono risultata vincitrice di una borsa di studio Fulbright e ho così trascorso sei mesi, da gennaio a giugno 2018, presso la prestigiosa University of Notre Dame, in Indiana, USA, dove ho tenuto un corso di cultura della migrazione italoamericana e dedicato tempo alla ricerca.

È stato in quel momento che, trovandomi a vivere nella terra di Rosa, a solcare le strade che lei prima di me aveva solcato, ho avvertito la necessità di riprendere la sua storia, dal punto in cui l’avevo interrotta.

Era semplicemente l’occasione giusta per me e Rosa, il nostro punto di incontro ideale, un’unità perfetta di spazio e tempo, cristallizzata in forma di cronotopo. Io mi sentivo finalmente pronta, ho ripreso la scrittura con intensa energia, ho visitato New York più volte in quei sei mesi per ricreare autenticità. Infine, ho messo me stessa in Rosa e ho tenuto un po’ di Rosa per me stessa. Il 12 ottobre, è una casualità, ma è anche il mio compleanno. A fine maggio 2018, al termine del momento più entusiasmante della mia carriera accademica, la mia Rosa era nata e non vedevo l’ora che mia madre e mia figlia la conoscessero.

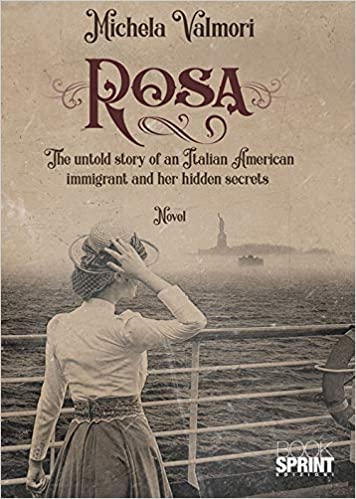

(In copertina: illustrazione di Massimo Carulli)